In unserer Mitte

Wir gedenken:

Enver Şimşek

Abdurrahim Özüdoğru

Süleyman Taşköprü

Habil Kılıç

Mehmet Turgut

İsmail Yaşar

Theodoros Boulgarides

Mehmet Kubaşık

Halit Yozgat

Michèle Kiesewetter

In den Jahren 2000 bis 2007 ermordeten Mitglieder des »Nationalsozialistischen Untergrundes« (NSU) deutschlandweit zehn Menschen.

Das Wandbild »In unserer Mitte« erinnert an die Ermordeten mit ihren Wünschen und Träumen. Es zeigt Dinge, die sie schätzten, und veranschaulicht Ziele, die sie verfolgt haben.

Das Wandbild gedenkt der Mordopfer und ruft zum Mitgefühl mit den betroffenen Familien auf.

»In unserer Mitte« ist ein Projekt der Freiraumgalerie – Kollektiv für Raumentwicklung.

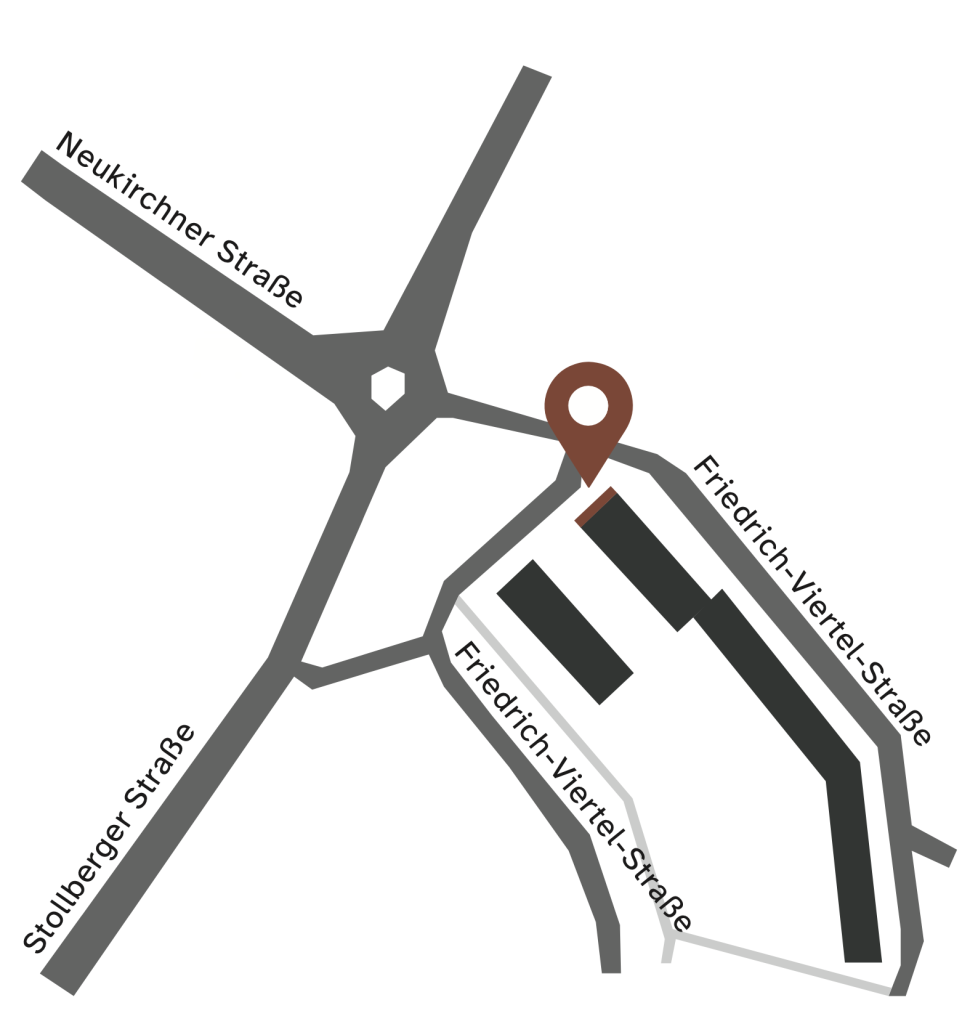

Friedrich-Viertel-Straße 2, 09123 Chemnitz

Wo?

In den 1970er-Jahren entstand das Wohngebiet Fritz Heckert als Großwohnsiedlung. Heute erstreckt es sich über mehrere Stadtteile, doch die Bevölkerung spricht immer noch von »Heckertgebiet« oder einfach »Heckert«. Im Gegensatz zu anderen, vergleichbaren Stadtteilen ist die Bevölkerungszahl im Heckertgebiet nach der Wiedervereinigung erst verzögert, ab Mitte der 1990er-Jahre drastisch gesunken. Infolge dieser Entwicklungen kam es zu sozialer Entmischung. In diesem Umfeld aus steigendem Leerstand und sinkender sozialer Kontrolle konnten sich nun Neonazi-WGs ansiedeln. Diese und andere Strukturen, die Mitte/Ende der 1990er-Jahre das Heckertgebiet prägten, dienten als Nährboden für die terroristischen Aktivitäten des NSU.

Das Kerntrio des NSU konnte hier zwei Jahre lang in verschiedenen Wohnungen unbehelligt leben, Anschläge und Morde planen und zur Finanzierung seiner terroristischen Aktivitäten mehrere Raubüberfälle in Chemnitz begehen. Ihre Unterstützer*innen waren in der Nähe, ihre Netzwerke gut organisiert. Obwohl Chemnitz einen engen Bezug zum NSU aufweist, existiert bis heute kein Erinnerungsort an dessen Opfer und Taten (Stand: September 2023).

Warum?

Ende 2021 nimmt die Wohnungsgenossenschaft »EINHEIT« eG Chemnitz Kontakt zu uns auf. Eine ihrer Fassaden soll gestaltet werden. Um einen ersten Eindruck von dem Ort zu bekommen, fahren wir nach Chemnitz. Um das Wohngebiet besser kennenzulernen, treffen wir uns mit dem Stadtsoziologen Dominik Intelmann und Hannah Zimmermann vom Projekt Offener Prozess, die hier schon viel zum NSU-Komplex gearbeitet und geforscht haben. Schnell wird deutlich, dass wir den rechtsextremistischen Terror des NSU-Komplexes und seine Folgen in dem Wandbild aufgreifen wollen – an einem Ort, an dem dieser geplant, unterstützt und vorbereitet worden ist.

Wir recherchieren weiter zum Thema und schlagen der WG »EINHEIT« bald darauf vor, ein Wandbild zu malen, welches das Leben der Mordopfer in den Blick rückt. Die Genossenschaft willigt ein und wir beginnen den Entwurfsprozess, während dessen wir über Birgit Mair und Prof. Barbara John in Kontakt mit den Angehörigen stehen.

Beginnend im Januar 2022 bis zur Einweihung des Wandbilds im September 2023 stehen wir in ständigem Austausch mit dem Projekt Offener Prozess, das sich mit der NSU-Aufarbeitung in Sachsen beschäftigt, sowie mit Birgit Mair und Barbara John als unseren Kontaktpersonen zu den Familien der Opfer.

Wie?

Über Birgit Mair und Barbara John treten wir im Sommer 2022 an die Familien der Mordopfer heran. Wir bitten sie, uns einen Gegenstand zu nennen, der für ihre*n ermordete*n Angehörige*n, deren*dessen Beruf, Wünsche oder Ziele steht. Diese Gegenstände verarbeiten wir zu einer Collage, die den Entwurf für das Wandbild darstellt. Der Abstimmungs- und Verfeinerungsprozess für den Entwurf erstreckte sich über insgesamt ein Jahr in ständiger Rücksprache mit Birgit Mair, Barbara John und den Angehörigen der ermordeten Personen.

Nicht alle Familien haben sich auf unsere Anfrage hin zurückgemeldet. Wir haben dafür vollstes Verständnis, weil viele Familien sowohl nach den Morden als auch nach der Selbstenttarnung des NSU von Medien, Polizei und Öffentlichkeit sehr unter Druck gesetzt wurden und über ihren Verlust hinaus schlechte Erfahrungen gemacht haben – auch mit Gedenkorten.

Unabhängig davon verstehen wir auch, dass manche Familien sich dazu entschieden haben, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, und mit ihrer privaten Trauer in Ruhe gelassen werden wollen. Für Personen, deren Angehörige sich nicht zurückgemeldet haben, haben wir stellvertretend auf der Grundlage eigener Recherche und mithilfe von Birgit Mair und Barbara John Gegenstände ausgesucht und von den Familien bestätigen lassen. Sieben Familien haben sich persönlich am Entwurfsprozess beteiligt und einen konkreten Vorschlag für einen Gegenstand abgegeben. Das fertige Wandbild ist nun also ein Gemeinschaftswerk unseres Kollektivs und der Familien der ermordeten Personen.

Was?

Das Wandbild »In unserer Mitte« soll ein visuelles Erinnern schaffen, einen Ort des Gedenkens an die Mordserie des rechtsterroristischen NSU, der bestimmte Aspekte aus der Lebenswelt der Opfer und ihrer Angehörigen in besonderer Weise veranschaulicht. Die ausgewählten Gegenstände geben einen Einblick in den Alltag derjenigen Menschen, die von den Rechtsterrorist*innen getötet wurden.

Alltagsegenstände wie ein Rucksack, ein Blumenstrauß, ein Laptop oder ein Auto erzeugen bei Betrachter*innen ein Gefühl von Nähe und Neugier. Die Erkenntnis »Das kenne ich, das mag ich auch!« schafft Anknüpfungspunkte zu Menschen, die ähnliche Träume und Ziele hatten wie wir alle.

Der Titel »In unserer Mitte« hat mehrere Bedeutungsebenen: Er betont die Verbundenheit und Nähe zwischen den Opfern und uns als Betrachter*innen des Wandbildes. Er weist darauf hin, dass die Opfer Teil unserer Gesellschaft waren, dass sie unsere Mitmenschen waren und dass wir uns mit ihnen auf persönlicher Ebene identifizieren können.

Der Titel lenkt den Fokus auf die Leben der Opfer. Er erinnert daran, dass es sich bei den NSU-Opfern um Individuen handelte, die ihre eigenen Geschichten, Träume und Alltagserfahrungen hatten. Durch den Titel bleiben sie nicht nur Namen oder Statistik, sondern werden als die Personen behandelt, die eben in unserer Mitte gelebt haben.

Der Titel erinnert daran, dass es unsere Verantwortung ist, die Opfer und ihre Geschichten nicht zu vergessen. Indem wir sie in unserer Mitte halten, zeigen wir Respekt vor ihrem Leben und ihren Schicksalen und mahnen uns selbst zur Erinnerung, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen.

»In unserer Mitte« kann auch als Aufforderung verstanden werden, für Gerechtigkeit und Aufklärung einzustehen. Es erinnert uns daran, dass wir als Gesellschaft eine gemeinsame Verantwortung tragen, uns gegen Extremismus und Gewalt zu engagieren und für die Rechte aller einzutreten.

Wer?

Enver Şimşek

Semiya Şimşek schreibt in ihrem Buch »Schmerzliche Heimat« darüber, wie ihr Vater Enver zum selbstständigen Blumengroßhändler wurde: »Mein Vater spürte schon seit Längerem: Mit Blumen ließe sich in diesem grauen Land etwas erreichen.«

Enver Şimşek wurde 1961 in der Türkei geboren und lebte seit 1985 in Deutschland. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder.

Der 38-jährige war am 9.9.2000 als Urlaubsvertretung an seinem Blumenstand in Nürnberg, den er sonst nur mit Ware belieferte. Dort wurde er niedergeschossen. Er erlag zwei Tage später seinen Verletzungen.

Semiya Şimşek wählte für das Wandbild drei pinke Rosen aus, um ihres Vaters zu gedenken. Die Rosen beziehen sich einerseits auf Enver Şimşeks Kindheit in der türkischen Provinz Isparta, die für ihre Rosen und Rosenprodukte bekannt ist, und andererseits auf seine Selbstständigkeit als Blumengroßhändler.

Wer?

Abdurrahim Özüdoğru

Abdurrahim Özüdoğru wurde 1952 in der Türkei geboren und kam 1972 nach Deutschland, um Maschinenbau zu studieren. Er arbeitete nach dem Studium als Facharbeiter in einem Metallbetrieb. Neben seiner Arbeit eröffnete er gemeinsam mit seiner Frau eine Änderungsschneiderei in Nürnberg, die er allein betrieb.

Seine Tochter erinnert sich an ihren Vater und sagt, er sei ein »lebensfroher, fleißiger, offener Mensch« gewesen – »Er hatte keine Feinde. Er hatte mit niemandem Streit.«

Am 13.6.2001 wurde Abdurrahim Özüdoğru in seiner Schneiderei durch gezielte Schüsse ermordet.

Wir haben für Abdurrahim Özüdoğru die Nähmaschine ausgewählt, weil sie seine Arbeit als Änderungsschneider symbolisiert, die er parallel zu seiner Anstellung jahrelang in seinem eigenen Geschäft ausführte.

Wer?

Süleyman Taşköprü

Er spielte gern Fußball, ging oft tanzen und war ein sehr geselliger Mensch. Süleyman Taşköprü wurde 1970 in Istanbul geboren und zog mit elf Jahren nach Deutschland, wo sein Vater bereits seit einigen Jahren lebte. In Hamburg machte er den Realschulabschluss und half seinem Vater in dessen Gemüseladen. Auch am 27.6.2001 waren die beiden gemeinsam im Laden. Sein Vater ließ Süleyman kurz allein, um Oliven zu holen. Als er wiederkam, fand er seinen Sohn blutüberströmt auf dem Boden vor. Er wurde durch gezielte Schüsse ermordet.

Süleyman Taşköprü war ein großer Fan des Schauspielers Sylvester Stallone, dem er sogar ähnlich sah.

Deshalb ließ er sich zu Lebzeiten von seiner Schwester Aysen versprechen, einen Stern wie am Walk of Fame in Hollywood für ihn umzusetzen, sollte er vor ihr sterben. Der Stern, den wir gemalt haben, basiert in Absprache mit Aysen Taşköprü auf einem Foto des Sterns an einem Gedenkort für Süleyman Taşköprü in Hamburg.

Familie Taşköprü:

In Gedenken an Süleyman Taşköprü

Geboren am 20. März 1970

Ermordet im Juni 2001

Er wurde uns genommen.

Er fehlt uns unendlich.

Er war ein Vater, ein Sohn, ein Bruder, ein Onkel!

Wer?

Habil Kılıç

Der 1963 in der Türkei geborene Habil Kılıç folgte 1988 seiner Ehefrau nach München, die bereits seit Kindertagen dort zu Hause war. Sie wurden Eltern einer Tochter. Gemeinsam eröffneten die beiden einen Gemüseladen in der Münchner Innenstadt, wo Habil Kılıç seiner Frau nach Feierabend aushalf. Tagsüber war er in einer Großmarkthalle angestellt. Weil seine Frau und seine Tochter im Urlaub waren, arbeitete Habil Kılıç am 29.8.2001 ausnahmsweise tagsüber im Gemüseladen. Er wurde hinter seiner Ladentheke durch gezielte Schüsse ermordet.

Seine Frau beschreibt den tragischen Verlust nach dem Mord: »Ich habe alles verloren: meinen Mann Habil, den Vater meiner Tochter, meine finanzielle Lebensgrundlage, meine Gesundheit.«

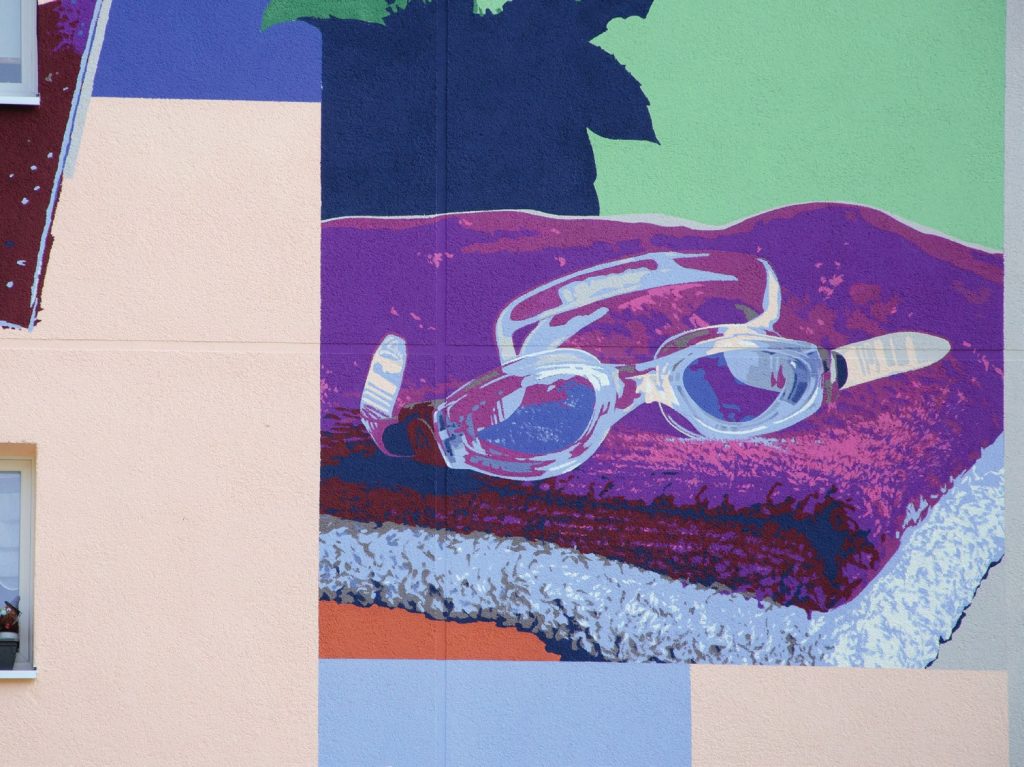

Die Schwimmbrille und die Handtücher haben wir für Habil Kılıç ausgewählt, weil er in seiner Freizeit sehr gern schwimmen ging.

Wer?

Mehmet Turgut

Mehmet Turgut wurde 1977 in der Türkei geboren und zog mit 15 Jahren nach Deutschland zu seinem Vater, der bereits einige Jahre hier lebte. Einer seiner Brüder erinnert sich: »Für meinen Bruder Mehmet war Deutschland das Land der Hoffnung« – er versuchte wiederholt, in Deutschland eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, wollte arbeiten und Geld verdienen, um seine Eltern zu unterstützen. Von 1994 bis 2000 wurde er immer wieder abgeschoben und war zuletzt mit dem Pass seines Bruders in Deutschland.

Der 25-jährige Mehmet Turgut war gerade erst nach Rostock gezogen und am 25.2.2004 spontan für einen Freund in dessen Dönerimbiss eingesprungen, wo er durch Schüsse getötet wurde.

Der Rucksack, den wir für Mehmet Turgut gemalt haben, steht für seinen Mut, sein Heimatland zu verlassen, und seine unermüdlichen Versuche, endlich in Deutschland bleiben zu können.

Wer?

İsmail Yaşar

Bereits mit 23 Jahren kam İsmail Yaşar nach Deutschland. Der 1955 in der Türkei Geborene lebte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Nürnberg und arbeitete dort in verschiedenen Berufen, bevor er 2000 gegenüber der Schule seines Sohns einen Dönerimbiss eröffnete. Dieser erinnert sich: »Mein Vater war ein sehr freundlicher, beliebter Mann. Er hat keinen Alkohol getrunken. Er war ein ›sauberer Mann‹.« Auch habe er immer wieder Wassereis an die Kinder verschenkt, die zu ihm an den Imbiss kamen.

İsmail Yaşar wurde am 9.6.2005 bei der Arbeit in seinem Imbiss erschossen.

İsmail Yaşar hat es geliebt, mit dem Auto in die Türkei zu fahren. Seine Familie hat sich für das Wandbild gewünscht, dass wir diese Reisen auf der Autobahn von Deutschland in die Türkei darstellen. Den Autoschlüssel mit den Schlüsselanhängern für die Autobahn und die Türkei als Reiseziel haben wir mit Kerem Yaşar, dem Sohn des Ermordeten, abgesprochen.

Wer?

Theodoros Boulgarides

1964 in Griechenland geboren zog Theodoros Boulgarides bereits Anfang der 1970er-Jahre gemeinsam mit seinem Bruder nach München, wo seine Eltern bereits lebten. Er machte hier sein Abitur, arbeitete bei Siemens und der Deutschen Bahn. Im Juni 2005 machte er sich selbstständig und gründete seinen Schlüsseldienst. Nur zwei Wochen nach der Eröffnung wurde er am 15.6.2005 in seinem Laden ermordet.

Theodoros Boulgarides’ Witwe Yvonne Boulgarides und ihre beiden Töchter wünschten sich für das Wandbild eine griechische Lyra. Theodoros Boulgarides hat dieses Instrument sehr gern gespielt und gehört.

Wer?

Mehmet Kubaşık

Mehmet Kubaşık wurde 1966 in der Türkei geboren und heiratete 1980 seine Jugendliebe Elif. Die beiden wurden als Aleviten in der Türkei verfolgt und flohen 1991 nach Deutschland, wo sie zunächst in einer Unterkunft für Geflüchtete lebten, bevor sie 1993 eine eigene Wohnung in Dortmund beziehen konnten. Mehmet Kubaşık arbeitete in verschiedenen Berufen und eröffnete 2004 seinen Kiosk in der Dortmunder Nordstadt. Am 4.4.2006 wurde er dort ermordet.

Familie Kubaşık wünschte sich einen roten BMW für das Wandbild, weil Mehmet Kubaşık dieses Auto sehr liebte. Seine Tochter Gamze sagt: »Mein Vater hatte einen BMW in Rot. Er hatte generell großes Interesse an Autos, aber BMW war sein Favorit! Und Rot war eine seiner Lieblingsfarben, daher war das Auto für ihn etwas ganz Besonderes, immer gepflegt und sauber.«

Wer?

Halit Yozgat

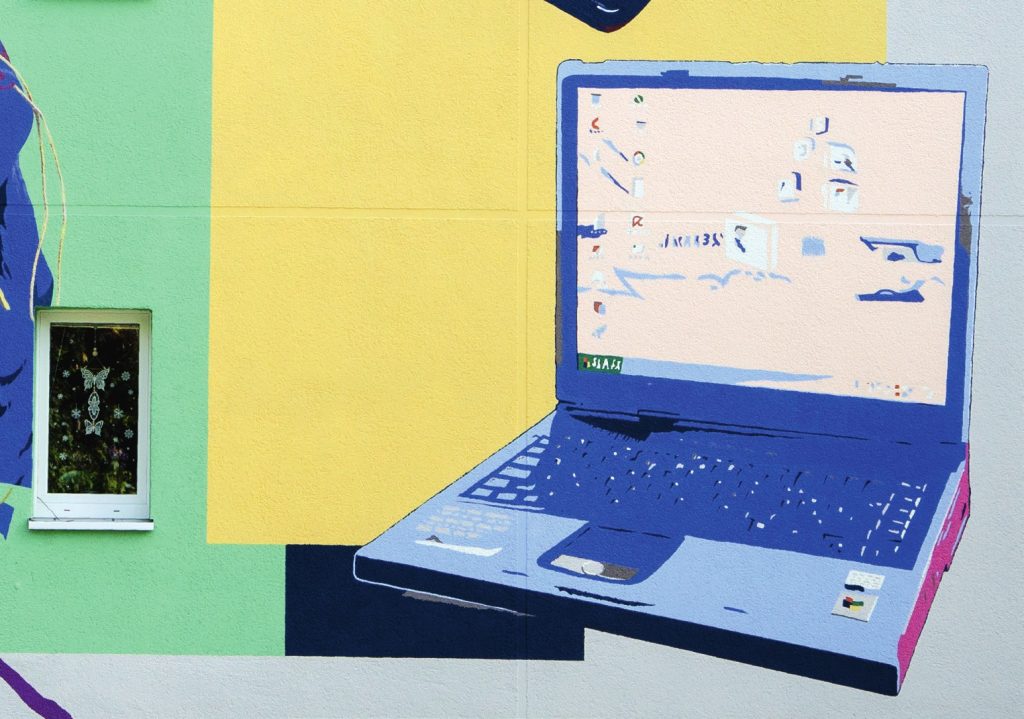

Halit Yozgat wurde 1985 in Kassel geboren, er spielte als Kind gern Fußball, ging in die Moschee und liebte Mathematik. Als seine Eltern ihm einen Computer schenkten, baute er diesen auseinander und wieder zusammen. Er ging zur Abendschule, um sein Abitur nachzuholen – mit dem Ziel, später Informatik zu studieren. Seine Familie erzählt, er sei sehr »liebevoll gewesen« und »man konnte sich zu zweihundert Prozent auf ihn verlassen«.

Neben der Abendschule arbeitete der 21-jährige Halit Yozgat in dem Internetcafé, das er gemeinsam mit seinem Vater betrieb. Am 6.4.2006 wurde er dort mit gezielten Schüssen ermordet. Sein Vater fand ihn am Boden liegend, Halit starb in seinen Armen.

Den Laptop haben sich die Eltern und Schwestern von Halit Yozgat gewünscht. Er steht als Symbol für seine Technikbegeisterung und sein Ziel, ein Informatikstudium zu beginnen.

Wer?

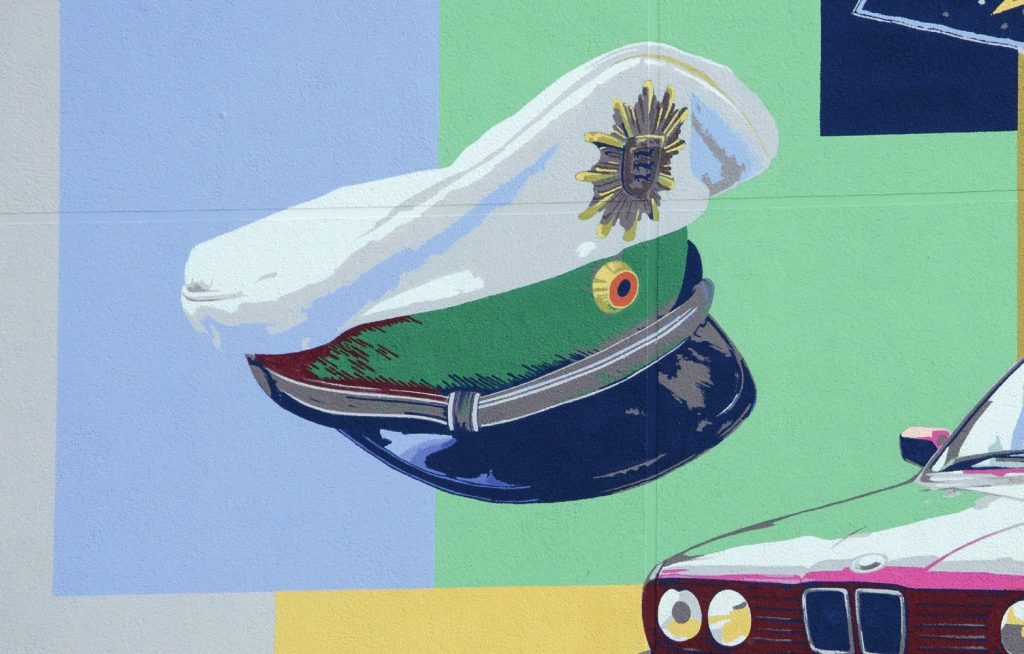

Michèle Kiesewetter

Sie war immer in Bewegung, machte gern Sport und äußerte schon mit elf Jahren, dass sie Polizistin werden möchte. Michèle Kiesewetter wurde 1984 in Thüringen geboren, war in ihrer Jugend Biathletin und begann mit 19 Jahren ihre Ausbildung bei der Polizei in Baden-Württemberg. Auch nach ihrem Wegzug blieb sie ihrem Heimatort sehr verbunden, besuchte oft Freund*innen und Familie und engagierte sich im Kirmesverein.

Am 25.4.2007 war sie kurzfristig für einen Kollegen eingesprungen. Während ihres Dienstes wurde auf sie und ihren Kollegen geschossen und Michèle Kiesewetters Dienstwaffe gestohlen.

Ihr Kollege überlebte die Tat schwer verletzt, die junge Polizistin starb noch am Tatort.

Familie Kiesewetter wünschte sich eine Polizeimütze, weil diese Michèles langjährigen Wunsch, bei der Polizei zu arbeiten, symbolisiert. Ein Foto der Mütze, die die Beamt*innen 2007 in Baden-Württemberg trugen, wurde uns von Michèle Kiesewetters Familie zugeschickt, mit der auch der Entwurf abgestimmt ist.

Alle Familien, haben den finalen Entwurf des Wandbildes gesehen und ihr Einverständnis gegeben, ihn so umzusetzen. Unsere Quellen für die Informationen zu den ermordeten Personen waren die Website der Amadeu Antonio Stiftung, die Website des Projekts Offener Prozess und das Buch »Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen« der Herausgeberin Prof. Barbara John.

In Zusammenarbeit mit

Das Wandbild »In unserer Mitte« soll dazu beitragen, die Geschichten und Perspektiven der betroffenen Personen sichtbar zu machen und die Erinnerung an sie wachzuhalten.

Stadtteilrundgänge zum Thema NSU-Komplex im ehemaligen Fritz-Heckert-Gebiet in Chemnitz sind unter dem Namen Critical Walk beim Projekt Offener Prozess buchbar: offener-prozess.de

- Prof. Barbara John (Ombudsfrau der Bundesregierung für die Opfer und Hinterbliebenen des NSU-Terrors) und ihrem Mitarbeiter Taha Kahya

- Birgit Mair (Mitbegründerin des Instituts für sozial-wissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung ISFBB e. V., Kuratorin der Ausstellung »Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen«)

- dem Projekt Offener Prozess vom Verein ASA-FF e. V.

- der Wohnungsgenossenschaft »EINHEIT« eG Chemnitz

- Dominik Intelmann (Stadtsoziologe aus Chemnitz)

- Theo Treihse (Projektmitarbeiter des Forschungsseminars »doing memory« zur Erinnerungskultur an der TU Chemnitz)

- den Angehörigen der ermordeten Personen – Danke für Ihr Vertrauen und Ihre Beiträge zum Wandbild.

Ein Projekt der Freiraumgalerie – Kollektiv für Raumentwicklung und des Wall & Space e. V.

Künstler: Danilo Halle & Philipp Eichhorn

Assistenz: Christian KERA Hinz

Recherche & Kommunikation: Ina Treihse

Satzarbeit: Christian Trömel, Format78

Fotos Cover & Innenseiten: Freiraumgalerie

Foto Rückseite: Johannes Richter

Lektorat: Wissenschaftslektorat Zimmermann

Impressum: Freiraumgalerie – Kollektiv für Raumentwicklung

Unstrutstraße 9, 06122 Halle (Saale)

Ein Projekt von

In Kooperation mit